Такая реконструкция получена по ископаемым насекомым из местонахождения Кебезень сотрудниками лаборатории филогении и фауногенеза совместно с коллегами. Возраст изученных отложений лежит в диапазоне от 20 100 до 19 300 лет назад. В местонахождении преобладают жуки, представленные 105 видами из 21 семейства. Полученные данные об этих насекомых показывают, что в это время, в отличие от сухих степей Западно-Сибирской равнины, на северо-востоке Алтая были развиты еловые леса и альпийские луга, а климат был холодным и влажным. В ходе осадконакопления наблюдались быстрые изменения экологического состава жуков: полноценный лесной комплекс упрощался, оставались только луговые и околоводные виды, затем последовательно появлялись виды, связанные с кустарниками, моховыми дернинами и деревьями. Подобные изменения могут быть связаны с катастрофическими событиями, такими как мегапаводки. Полученные результаты дополняют информацию о природной среде Алтая в период деградации последнего оледенения. Более подробно о исследовании можно прочесть в журнале Insects в статье:

https://doi.org/10.3390/insects16030321

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-74-01024,

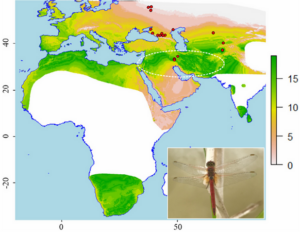

В весенне-летний период на территорию России для репродукции прилетают уже половозрелые стрекозы. Особи температного поколения (потомки иммигрантов) осенью предположительно мигрируют в обратном направлении - на юг. Для доказательства миграций и определения вероятной области происхождения иммигрантов был использован изотопный метод. В качестве естественного эндогенного маркера географического происхождения стрекоз использовали содержание дейтерия (значение δ2H) в метаболически инертных тканях крыла. Предполагаемая натальная область иммигрантов S. fonscolombii расположена в Юго-Западной Азии. Вероятная дистанция миграций может составлять 2-4 тыс. км – от Аравийского полуострова на юге до Московской и Владимирской областей России на севере.

Статья опубликована в журнале Ecological Entomology.

С территории Новосибирской области описан новый для науки вид млекопитающих

Коллектив зоологов ИСиЭЖ СО РАН, совместно с сотрудниками девяти научных организаций России, реконструировали филогенетические связи евразийских сусликов рода Spermophilus при помощи мультилокусного подхода. Одним из результатов исследования стало описание нового для науки вида – суслика Воронцова (Spermophilus vorontsovi Ermakov, Simonov, Lopatina, 2024), обитающего на правом берегу р. Обь.

На основании изучения морфологических (строение черепа и зубов, окраски шкурки) и молекулярно-генетических (анализ нуклеотидных последовательностей митохондриальных и ядерных генов) признаков установлено, что на левом берегу реки Обь обитает краснощекий суслик (S. erythrogenys), а на правом берегу – другой вид, названный авторами в честь советского и российского ученого-зоолога Николая Николаевича Воронцова (1934-2000), впервые высказавшего идею о роли географических барьеров в виде крупных рек на генетическую дифференциацию наземных беличьих. Суслик Воронцова занимает небольшой ареал, ограниченный лесостепными участками Салаирского кряжа. Восточной границей его распространения является западные склоны Кузнецкого Алатау, а западной границей – восточный берег реки Обь. Эта территория относится к четырем субъектам Российской Федерации: Новосибирской, Кемеровской, Томской областям и Алтайскому краю.

Статья опубликована в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2024.108057